Les bonnes pratiques de l'archéologie.

L’archéologie programmée s’inscrit dans des programmes de recherche définis par le Conseil National de la Recherche Archéologique (CNRA).

Elle consiste en l’étude exhaustive d’un site archéologique. La fouille est prescrite par le Service Régional de l’Archéologie qui exerce un rôle de conseiller scientifique et technique.

La prescription est généralement triennale et renouvelable si la fouille n’est pas terminée.

Chaque année un rapport est réalisé et transmis au SRA qui le soumet en Commission Territoriale de la Recherche Archéologique (CTRA). Laquelle donne des conseils et des orientations pour les fouilles à venir.

Pour découvrir un site, l'archéologue a recours à différentes méthodes. L'une d'entre elles est la prospection pédestre. Elle consiste à parcourir une zone à pied en repérant les indices archéologiques (céramiques, blocs...).

Lorsque la quantité de ces témoins est très concentrée, l'archéologue sait qu'il se trouve sur un site archéologique.

Une technique appelée rapatel mise au point par l'archéologue Pierre-Yves Genty, permet de pointer sur une feuille représentant des rangées de vignes tous les indices sans les ramasser. A l'issue de cette prospection l'archéologue obtient un plan de site, ses limites et sa datation. Il peut alors faire une demande de fouille programmée auprès du Service Régional de l'Archéologie.

Comme la fouille programmée, la prospection est soumise à autorisation du Service Régional de l'Archéologie.

Il est tout à fait possible de s’initier au métier d’archéologue en participant à un chantier de fouille programmé en tant que bénévole.

Le bénévolat est une pratique courante en archéologie. Elle permet de découvrir les méthodes de fouilles, d’acquérir de l’expérience mais également de contribuer à la recherche sur le territoire nationale.

Cette expérience, souvent de quelques semaines annuelles, séduit les passionnés du passé et les étudiants en histoire et archéologie.

Le ministère de la culture publie chaque année la liste des chantiers de fouilles aux bénévoles.

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/L-archeologie-en-France/Les-operations-archeologiques/Fouiller-en-benevole-ou-visiter-un-chantier-archeologique

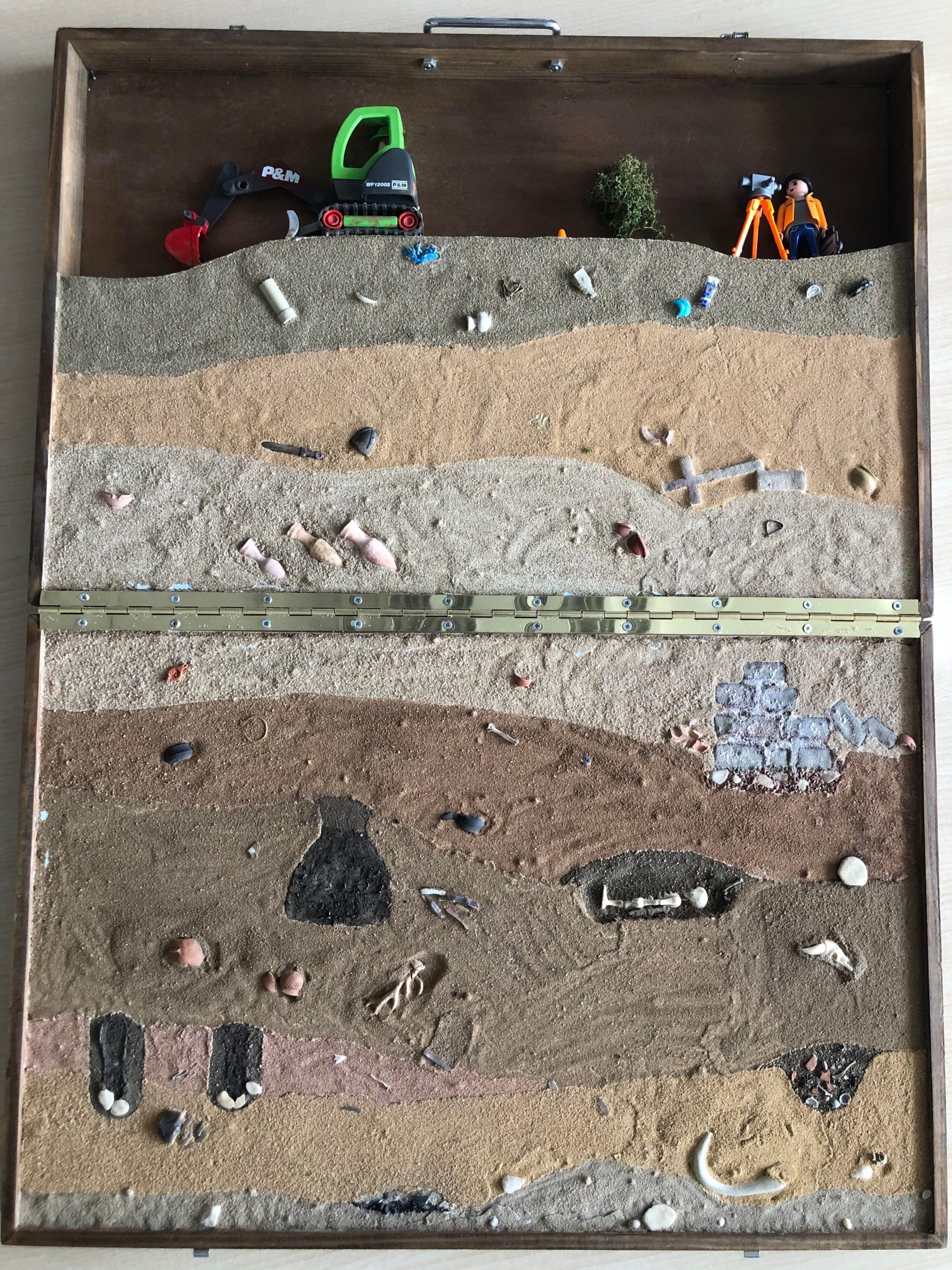

Au cours du temps l'homme laisse derrière lui des traces (restes d'habitations, restes de nourritures, silos...) à différentes périodes. Ainsi, Les aménagements se succèdent. Lors des abandons, cela crée différentes couches de différentes couleurs, empilées les unes sur les autres. Ces strates sont le témoignage de la vie des hommes à un instant donné. L'archéologue doit alors, lorsqu'il arrive sur un site, comprendre cet empilement appelé stratigraphie et reconstituer l'enchaînement des actions passées.

La terre est donc comme un livre ouvert et l'archéologue apprend à le lire.

Mallette pédagogique présentant la stratigraphie © ArkéoFabrik

Que devient le mobilier archéologique trouvé en fouille ?

Lors des fouilles archéologiques, du mobilier très varié peut être mis au jour : objets en céramique, en verre, en silex, en bronze ou en fer, en bois, ossements…

Ces éléments sont soigneusement prélevés par les archéologues lors de la fouille. Ils sont ensuite déposés dans des sachets munis d’une étiquette sur laquelle figure, entre autres, le nom du site, le numéro de la couche dans laquelle ils ont été découverts…

Après la fouille un nettoyage adapté au type d’objet sera réalisé, à l’aide d’une brosse à dent par exemple.

Les éléments sont ensuite séchés, inventoriés, dessinés et étudiés. Une fois ce travail terminé, ils sont conditionnés, classés et conservés dans des salles adaptées à la conservation des différents matériaux. Le lieu d’accueil de ces collections archéologiques est un dépôt archéologique ou un Centre de Conservation et d’Etudes.

Les objets ayant un intérêt scientifique et esthétique pourront intégrer des collections de musées ou être empruntés lors d’expositions afin d’être présentés au public

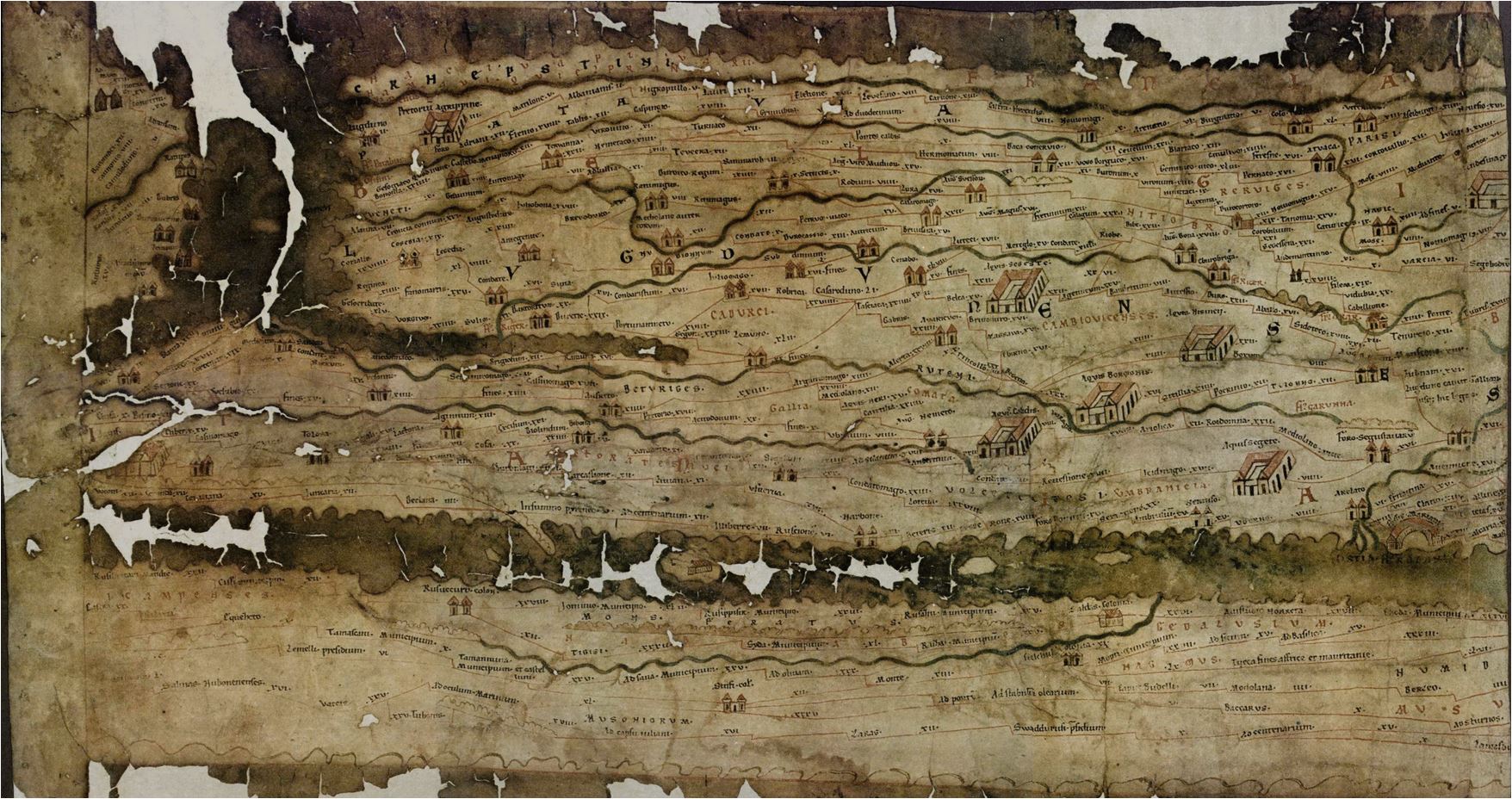

L'archéologue utilise beaucoup la cartographie et donc le SIG ( Système d’information géographique). Pour comprendre l’évolution d'un territoire, il peut comparer les cartes anciennes.

Pour se repérer et voir la topographie d'un site il utilise les cartes IGN, le cadastre... Il utilise aussi les cartes pour pointer les sites qu'il a repéré, c'est la carte archéologique. Transmises aux services de l’état, elles sont un véritable outil d’aide à la décision pour les prescriptions de diagnostics ou fouilles dans le cadre des aménagements.

Pour dater un site archéologique et des vestiges archéologiques, il existe deux types de datations : la datation relative et la datation absolue !

La datation relative utilise les relations enregistrées entre différents évènements au sein de la stratigraphie. La méthode repose sur le principe qu'une couche et son contenu, est soit plus ancienne que la suivante, soit plus récente que la précédente. Tout est relatif !

La datation absolue donne plus précisément l'âge d'un objet ou d'une couche archéologique à partir de l'analyse physique ou chimique de certains de ses composants. Il existe donc plusieurs méthodes de datations absolues.

Que signifient BP, cal BP, BC ou encore BCE ?

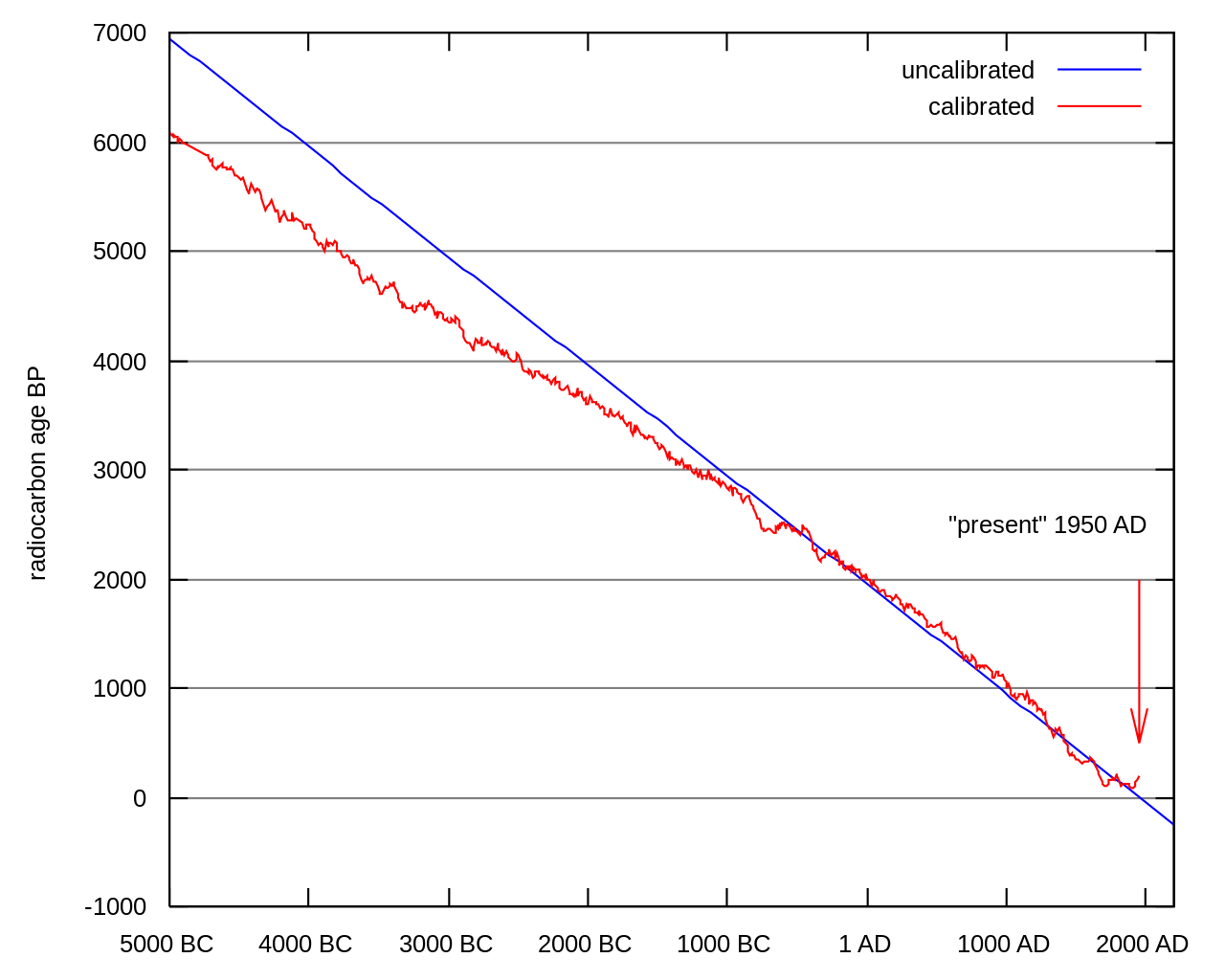

Pour la Préhistoire, entre autres, les dates sont usuellement exprimées en BP, c’est-à-dire en Before Present : avant le présent, conventionnellement fixé à 1950, date d'élaboration de la méthode de datation par l’analyse du Carbone 14 (ou 14C).

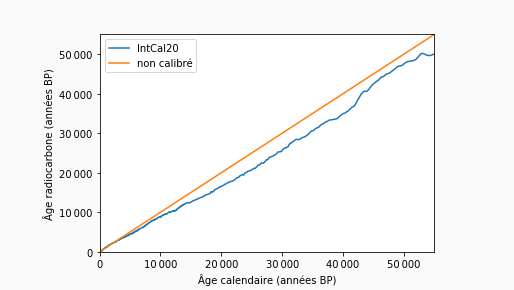

Les dates peuvent être exprimée en cal BP, c’est-à-dire que l’âge considéré par datation au carbone 14 a été calibré, corrigé par l’utilisation de méthodes de datations complémentaires.

L’expression BC fait référence à l’appellation anglaise Before Christ. Cette expression est aujourd’hui suppléée par l’appellation BCE signifiant Before Common Era (soit avant notre ère / avant l’ère commune).

La typo-chronologie est un système de datation relative couramment utilisé dans les différentes spécialités archéologiques. En effet, le recours à la datation par typo-chronologie est fréquent pour les études céramologiques, lithiques, faunistiques, anthropologiques notamment pour l'étude des pratiques funéraires, etc...

En archéologie funéraire par exemple, la typo-chronologie va prendre en compte tout un ensemble d'éléments au sein de la tombe : la position du corps du défunt, le type de mobilier associé et l'architecture de la sépulture entre autres. Pour une datation complète, la typo-chronologie est toujours (dans la mesure du possible) couplé à d'autres systèmes de datation, la stratigraphie (datation relative) ou le radiocarbone (datation absolue) parmi d'autres.

Pour en savoir plus : https://gaaf11.hypotheses.org/

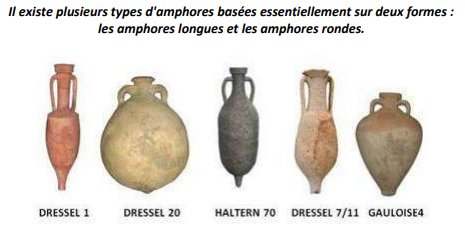

Les amphores peuvent être datées grâce à leur typologie. Les types évoluent très vite dans le temps et diffèrent d'une région à l'autre.

Le théodolite est un instrument de mesure, utiliser pour réaliser des relevés topographiques afin de mesurer les distances entre différents points sur un site archéologique. Cet instrument de visée est muni d'une lunette montée sur un support. Il est utilisé pour réaliser des triangulations, mesurant des angles horizontaux et verticaux. Le théodolite est utilisé en archéologie par le topographe, mais également par le géomètre sur les chantiers. Le théodolite est un des plus anciens instruments d'arpentage.

Il s’agit probablement de la méthode de datation la plus connue. Elle a été mise au point dans les années 1940-1950.

Le carbone 14 est utilisée pour dater des échantillons anciens, notamment pour l’archéologie. Le principe de la datation au carbone 14 est simple : on mesure la proportion de carbone 14 dans l’échantillon à dater, et on en déduit son âge.

Les échanges constants entre un organisme et son environnement maintiennent une certaine concentration de 14C dans chaque individu. A la mort de l’organisme, les échanges entre ce dernier et son environnement cessent, de même que l’apport en 14C.

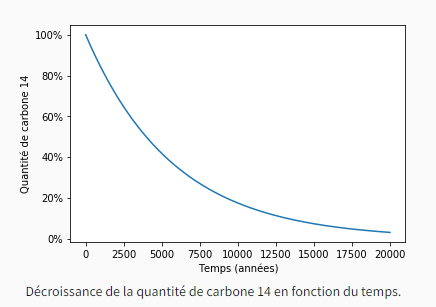

Après la mort de l’organisme, la concentration en 14C diminue donc au cours du temps selon une période de 5730 ans. Ceci signifie que tous les 5730 ans, la moitié des atomes de 14C se désagrège naturellement.

Cependant, au-delà de 50 000 ans, la concentration en 14C devient trop faible pour que des analyses puissent être réalisées.

Ainsi, si vous découvrez un vestige organique datant de moins de 50 000 ans, il est possible d’estimer la concentration en 14C restante et par conséquent, de déterminer l’âge de la mort de l’individu grâce à des formules mathématiques.

Ces calculs dépendent de la concentration en 14C dans l’atmosphère. Or celle-ci n’est pas restée constante au cours du temps et a varié durant les derniers 50 000 ans. Par conséquent, on utilise désormais des courbes de calibration afin d’obtenir une fourchette d’âges aussi précise que possible. Vous verrez alors la notation cal BP qui signifie Before Present. Au moment de l’élaboration de cette méthode de datation, des essais nucléaires ont eu lieu, ce qui a modifié la concentration en 14C

La datation par le radiocarbone est applicable uniquement aux matières organiques.

Courbe de décroissance du Carbone 14

Courbe de calibrage carbone 14

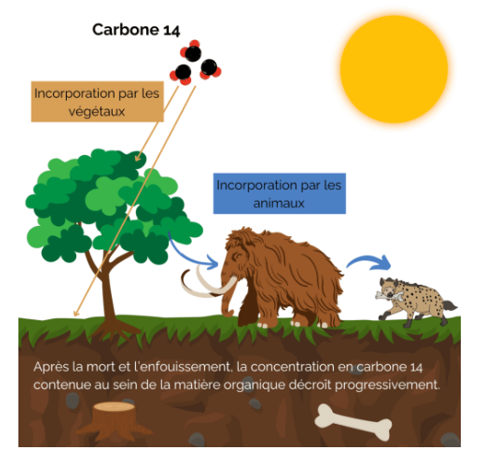

Le carbone 14 (ou 14C) est un isotope radioactif du carbone présent naturellement dans la haute atmosphère, où il se transforme rapidement en 14CO2, Ce14, CO2, sous forme gazeuse, se dissout partiellement dans l’eau de mer où il est incorporé par certains organismes marins. C’est le cas par exemple des foraminifères qui utilisent des carbonates afin de fabriquer leurs coquilles. Le 14CO2 va également être incorporé par les végétaux lors de la photosynthèse, ainsi que par les herbivores se nourrissant de ces plantes. Enfin les carnivores incorporent le 14C via les herbivores qu’ils mangent. Ainsi, tous les organismes vivants constitués en partie de carbone possèdent une certaine quantité de 14C, y compris notre espèce.

Cycle du carbone 14

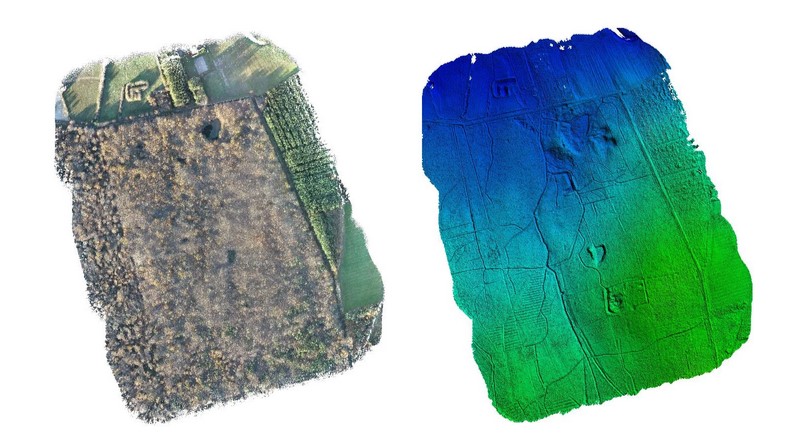

Le LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) est une technique de détection électromagnétique par laser. Le résultat obtenu est un nuage de points géoréférencé qui donnera le MNT (Modèle Numérique de Terrain) qui correspond au sol nu. C'est ce dernier qui intéresse les archéologues. En effet, il permet d'observer, par exemple, le relief sous un couvert végétal dense et de révéler des sites. Grâce à son service SIG, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée possède le MNT

MNT ombré (à droite) établi à partir du nuage de points de la forêt (à gauche) (source Dronnit)