Les Carreiroux 2 : une structure excavée du Néolithique final (3000-2600 av. J.-C.) et deux établissements agricoles gallo-romains (Ier/Ve s. ap. J.-C.)

Les Carreiroux 2 en rive gauche de l’Hérault : une structure excavée du Néolithique final (3000-2600 av. J.-C.) et deux établissements agricoles gallo-romains (Ier/Ve s. ap. J.-C.)

La fouille réalisée en septembre et octobre 2019 a été menée dans le cadre du projet d’aménagement Aqua Domitia, Maillon T3, Phase 1 (fig.1). Le site se trouve en rive gauche de l’Hérault, à environ 1200 m de son cours actuel. Le terrain présente une légère déclivité (entre 12 et 16 m NGF) et les parcelles concernées rejoignent, vers l’ouest, un dénivelé marqué qui surplombe la plaine d’inondation. Vers le nord et l’est, ces terrains couvrent une centaine d’hectares et sont bordés par les collines de l’Éocène moyen s’étendant entre Castelnau-de-Guers et Saint-Apolis (75 m NGF). Sur les 1500 m2 décapés (12,5 x 120 m), les vestiges sont apparus très dégradés compte tenu d’importants sous-solages et du remembrement du terrain en terrasses (fig.2).

L’occupation la plus ancienne est datée du Néolithique Final (3000-2600 av. J.-C.). Elle est documentée par un unique aménagement excavé, probablement doté d’une élévation de pierres et de dalles, dont la fonction reste incertaine. Un grand fragment de meule en grès ait été découvert dans son comblement.

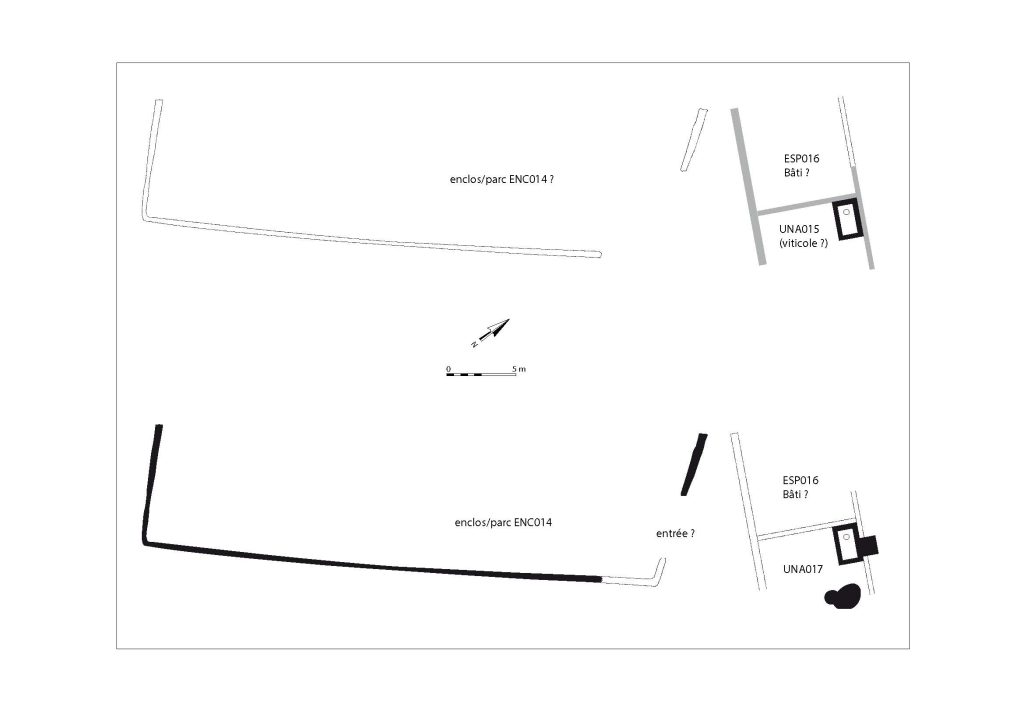

Des céramiques de l’âge du Fer et de la période républicaine ont été identifiées dans plusieurs contextes antiques et à proximité des décapages. L’intervention a été essentiellement consacrée à l’étude de deux établissements gallo-romains (A et B), distants de 60 à 70 m et entre lesquels un enclos palissadé à été étudié (fig.3).

La première occupation de l’établissement A (au sud-ouest) a été difficilement datée du Ier s. ap. J.-C. Le bâti est établi sur deux terrasses et autour d’au moins une cour intérieure. L’orientation générale de la trame des constructions est évaluée à NL 38° Est. Les constructions présentent un cloisonnement serré et des fondations aptes à porter un étage et de puissantes charpentes. Au nord, la présence d’un cellier à dolia ou d’un chai est envisagée. Ces communs seraient mitoyens d’une habitation mais aucun dispositif d’agrément ne peut leur être associé à l’exception d’une galerie documentée par une enfilade de quatre bases de colonne (fig.4).

Entre les IIe et IVe s. ap. J.-C., cet établissement fait l’objet de remaniements importants. Un nouveau chai est aménagé dans la partie basse du terrain, dans l’emprise de la galerie. Les autres corps de bâtiment resteraient largement en fonction autour de la cour intérieure.

Le second ensemble (établissement B, plus au nord est) a été détruit presqu’intégralement. Sa trame peut cependant être estimée autour de NL 25° Est. Les équipements encore conservés sont rares : un bassin maçonné rectangulaire formant l’âme d’une unité agricole ainsi qu’une section de palissade et des rejets de cuisine.

Malgré des données éparses, on convient du maintien des occupations entre la fin du IVe s. et le Ve s. ap. J.-C. Pour l’établissement A, l’un des scénarios considère son abandon définitif vers la fin du IVe s. Les mobiliers des années 375/450 ap. J.-C. pourraient en témoigner si l’on considère leur borne la plus haute. Cependant, au regard de leur fréquence, il paraît plus pertinent de les associer à une dernière occupation couvrant la première moitié et la seconde moitié du Ve s. et prenant deux formes possibles. Soit l’épicentre de l’occupation de cette période se trouve à l’écart du décapage (l’écho enregistré est celui de ses marges), soit les constructions dégagées sont encore entretenues bien qu’avec des remaniements progressifs (fig.5).

Dans l’établissement B, c’est la réhabilitation du bassin maçonné qui est remarquable. Il est réformé en chambre de chauffe et intègre un nouvel ensemble artisanal. Le fond de cuve subit une importante altération à la chaleur. Les enduits sont noircis et encrassés par des cendres et les joints en partie détruits à coups d’outils. Une fosse, établie contre la cuve, intègre le nouveau dispositif et permet d’envisager l’enfournement de combustibles vers le fond de cuve. À proximité, un silo pourrait intégrer cette unité. Le stockage de denrées ou de céréales rejoindrait très hypothétiquement cette chaîne opératoire et la fournaise serait assimilée à un séchoir, à un fumoir ou encore à un dispositif de maltage (fig.6).

L’intervention aura donc consisté à caractériser quelques composantes de deux établissements ruraux dont l’emprise s’étend assez largement au-delà des surfaces dégagées. Ils seraient établis à l’emplacement d’habitats antérieurs (âge du Fer, période républicaine) et accueilleraient des installations agro-pastorales diversifiées. L’enquête socio-économique envisagée est cependant privée de nombreux indicateurs (installations et artefacts).

Texte : H. Pomarèdes

Travaux : H. Pomarèdes, P. Rascalou avec la collaboration de V. Lauras